民国时期,上海慈善机构之多居全国之首,最多时达1000多个。在其中,留养类慈善团体主要有南市的新普育堂和普益习艺所、闸北的惠儿院、江湾的妇孺救济会和法租界的济良所,而规模最大、留养人数最多的还数新普育堂。

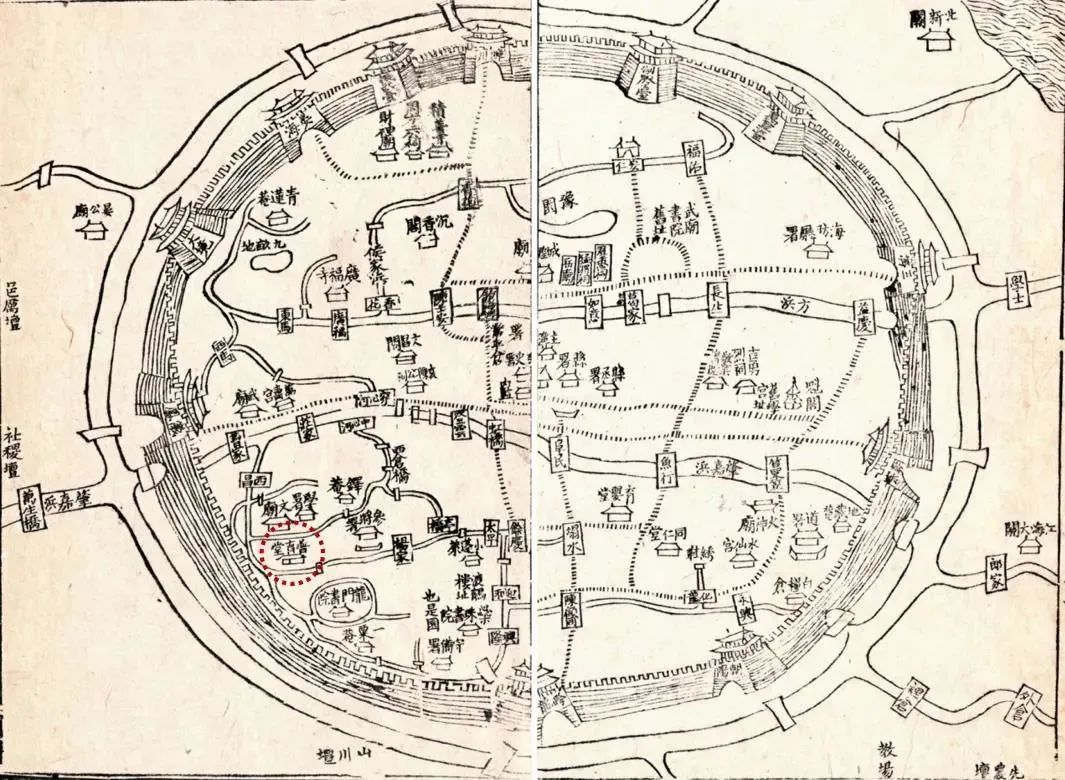

1882年上海县城图

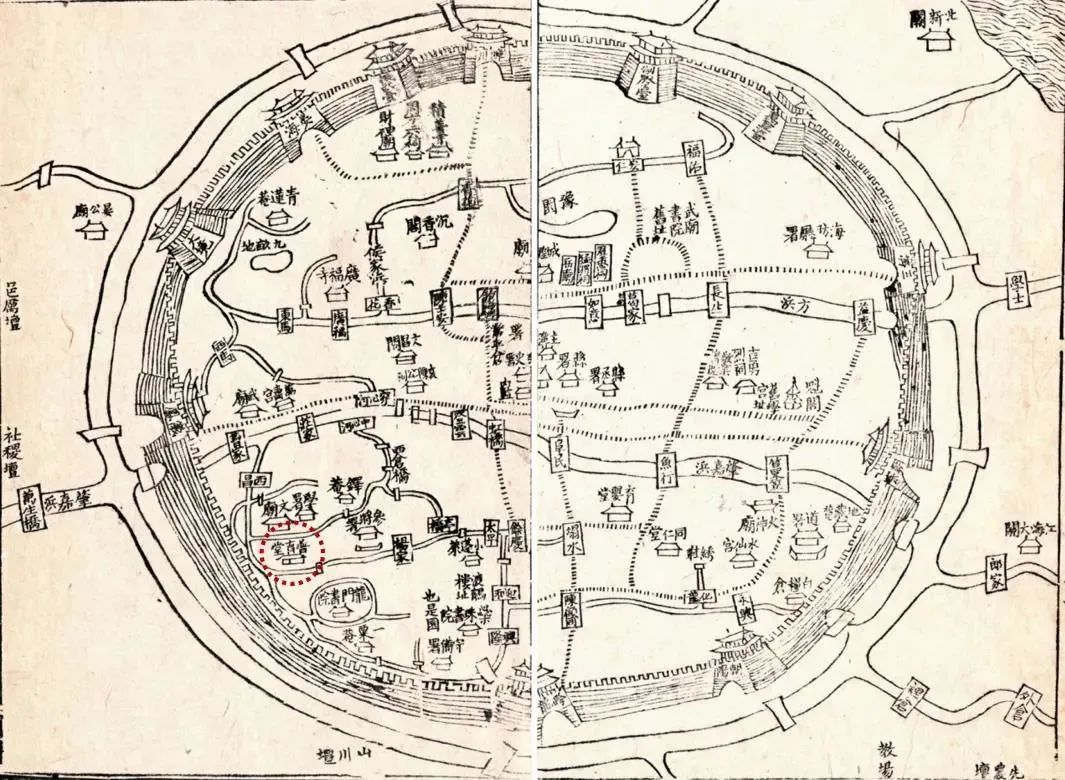

上海之建筑 普育堂

从普育堂到新普育堂

新普育堂的前身是清末建立的普育堂,堂址设在上海城内陶沙场(今文庙附近),主要是收容无家可归而又无力自谋生路的幼童和体弱老人。普育堂虽由民间绅商负责经营,却带有很强的官营色彩。

普育堂内,分为老男所、女妇所、男残废所、女残废所、养病所、抚教所、贴婴所七部分,并设书塾及医药两局。养病所房屋两进,一住重病,一住轻病。堂内医生,有内、外科各2人。堂内留养名额为300名。

为了联合上海各主要善堂统一施行慈善事业,上海慈善团于1912年成立,主要成员为当时上海社会一些素孚声望的绅商。慈善团隶属上海市政厅,其下属慈善机构包括同仁辅元堂、普育堂、果育堂、清节堂等。随着近代化进程的加快,传统善堂在急剧的社会变迁中开始走向衰落,时代呼唤新型慈善组织的建立。更为重要的是,和其它善堂一样,上海普育堂也因依赖官府官费的程度太高而使经费来源发生了一定的困难,再加上管理的不善,已难以维持下去。1912年,上海慈善团经过商议,决定另觅土地建立新普育堂。在上海市政当局的支持下,当时在商界已崭露头角的陆伯鸿在陆家浜同仁辅元堂之普安亭义地,兴建了5排二层楼的房屋,取名“新普育堂”。当时上海城的城墙刚拆掉,造新普育堂用的就是这些拆下来的城砖。

教养兼施的新型慈善组织

新普育堂的建立者陆伯鸿(上海南市电灯及自来水公司总经理)和董事会的成员朱葆三(上海商会会长)、虞洽卿(航运巨头)、傅攸庵(著名航运商)、朱志尧(东方汇礼银行买办)、杜月笙(中汇银行董事长)、王一亭(上海商界名人)、林康侯(新华银行经理,后担任全国商会联合会主席)等都是当时上海社会知名的绅商。同时,新普育堂的创立还受到西方基督教人道主义精神的影响。“助人为善”是基督教传入中国后公开标榜的宗旨,新普育堂的创办即有“体上帝之好生之德”之意。

1913年4月2日,新普育堂正式开办。其宗旨是:“参照旧普育堂办法,专收茕民无靠之老幼男女,疾病残废疯癫等人,供给其衣食住宿医药,不分宗教一体收养”;“拯贫穷乏氓,使老有所终,幼有所养,矜寡孤独废疾者皆有所养,大同之世复乎尚矣”。

在新普育堂的管理机构中,设有主任一员,副主任两员,均属义务职,不支薪水,堂中一切人事安排由主任负责。自1912年新普育堂成立到1937年遇刺身亡,陆伯钨一直担任该堂主任。此外,新普育堂还聘有地方绅士为董事,组成董事会,每年开常会一次,集议堂中重要事宜,并负责募捐筹款、稽查账目,如堂中经费紧张时,董事会将设法维持。

中国传统的救济思想以“养”为主,以施舍为手段。新普育堂改变了传统的经营方式,实行“教养兼施”的新型救济方式。除留养贫弱孤寡老人外,新普育堂还设有小学和工艺专门学校,规定收留的男女贫儿必须进该堂设立的小学中读书,读书期间又教授一门或几门工艺课,学生工艺作品(如刺绣、雕刻品印刷品等)或直接进入市场销售,或举行义卖。男女贫儿在堂中小学毕业后,视其体质和能力学习工艺,体质强壮者一律作劳力之工,体质瘦弱或残废的视情况从事图画、雕刻、小木、大木、水作、漆器、藤器、竹器、缝纫、染织、皮鞋、刺绣、花边、打簾、草蝇、草履、种植等工作。工艺课达到一定水平的学生再进入工艺专科学校。该校生产加工艺品可以卖较高的价钱,这样,被收容的幼童既能学到一定的文化知识,更可学到一门或几门足以谋生的工艺,使他们回到社会后能够自食其力,在一定程度上达到了标本兼治的效果;同时,学生在堂内生产的工艺品也是一种产品,其收入也可弥补善堂的经济开支。

堂内外相结合的救济方式

新普育堂实行的是堂内收容留养和堂外施诊给药两种救济方式,以达到堂内救济和堂外救济相结合、经常性救济和临时性救济相补充的目的。

新普育堂的人员收容实行的是动态的流动管理,有进有出,以尽量扩大收容的范围。留养的孤苦无靠残废疯癫之人,主要来自门收和个人具保送来以及官厅送来暂时留养三个方面。1927年,新普育堂还曾在《申报》上登出广告,声称若有贫苦人家生有婴孩无力养活或者遇有道路遗弃之婴孩,近处送来者给予车资六角,远处送来者给予车资一元。

留养之孤苦成年病人,病愈后则离堂自食其力。新普育堂规定,男贫儿年龄达到20岁以上,并习成技艺足以养家的,准其出外婚娶;女贫儿达到适龄时由堂择配。行政司法部门送堂留养的妇女,如果经六个月无人认领,本人自愿择配而又有人愿娶的,由堂函至官厅核准施行。堂中留养儿童准人收养,但领养人必须经过调查,确属妥当的方准给领,领取后不得虐待。如果经堂内庶务员调查有虐待情况的,则立即收回小孩。因堂内收容了很多重疾在身之人,再加上堂内条件有限,所以被留养人员的病死率较高。凡在堂内留养的人死亡后,若无家属或家属无力安葬,则由慈善团棺殓入葬。

新普育堂在建立之初,只留养了500多人。而且有很大一部分是从老普育堂直接转送过来的。到1915年,新普育堂留养人数已达1100多人,1918年时已有一千三四百人,到1934年,则有将近2000人。1937年以后,由于抗战爆发,再加上陆伯鸿遇刺身亡,新普育堂的资金日益支绌,留养人数日益减少,1944年时留养有900多人,到1948年时,只留有700多人了。

新普育堂虽规模较大,但毕竟满足不了民国初年上海社会大规模弱势群体的需要,于是堂外救济就成了救济方式的补充。堂外救济主要是在各处设立施医局。除了本堂设有门诊外,新普育堂于1916年还在吴淞、江湾、闸北、杨树浦添设了分医局。后来分医局增加到8处,主要是对穷苦病人施诊给药,它的设立扩大了新普育堂的救助范围和人数。在新普育堂鼎盛的20世纪二三十年代,仅杨树浦一处,每年施诊给药就达8万人,各处每年施诊给药总计达五六十万人。

广泛的经费筹集方式

作为民国时期上海最大的收容社会弱者的慈善机构之一,新普育堂没有政府的扶持是难以建立的。其创办经费共花去78000多银元,其中的70%多是官府拨给的银元,这是陆伯鸿等与各衙门进行多次磋商后争得的。

新普育堂常年经费主要来自社会捐助、政府补助和自创自收三个方面。社会捐助在新普育堂的经费来源中占有很大比例。社会捐助分为常年捐助和临时捐助两种,既有个人捐助又有团体捐励。常年捐助指的是一年一次的定额捐款。新普育堂的捐款收入主要依靠临时性捐助,但这种捐款数目并不稳定。为了弥补经费的不足,新普育堂有时也会在政府福利部门的支持下举办慈善足球赛,以扩充经费。自创自收是新普育堂一项重要的收入来源。其中的租金收入是新普育堂重要的、相对稳定的收入来源,包括房租和田租收入。新普育堂在普安坊、万生桥、育德坊、十六铺等处均有房产。房产地基来自捐助或政府拨给,由新普育堂借款建筑房屋后出租,以收取租金。政府补助是新普育堂收入的另一重要来源,也可分为经常性和临时性补助两类。当新普育堂捐款收入较少时,政府临时性补助的力度会更大一些。除了政府公款补助外,一些官厅因为与新普育堂有业务上的往来,每年也给予一定的补助。

传统的慈善机构,其经费来源基本上来自社会捐款和官款拨助,而新普育堂的经费除了这些外,还有相当一部分来自创收,这种“以收代支”的经费筹集方式是它成功的重要原因。所以到了20世纪20年代,当上海传统善堂逐渐衰落时,新普育堂却能得到继续发展。

与政府机构的互动关系

新普育堂开办之时,隶属于上海慈善团,而上海慈善团又是上海市政厅的下属机构,因此新普育堂建立之初虽为民间绅商独立经营,但还是带有很强的官营色彩的。1914年袁世凯上台后,取消了各地的地方自治,作为地方自治机构的上海市政厅也随之撤销。这样,新普育堂逐渐成为一个民间慈善组织。

新普育堂与政府机构之间尽量保持着良好的协作关系。1913年,上海市议会议决,由上海各警务长饬令各处站岗巡警,如见有残废丐儿乞怜于市者,立即拘送新普育堂留养医治。“二次革命”发生后,新普育堂协助政府机构安置了许多因战争无家可归的灾民。

1928年,南京国民政府批准了上海实业界提出的在上海举办“中华国货展览会”,以促进中国国货运动发展之请求。陆伯鸿提出,让出新普育堂房子和场地,无偿提供给展览会使用。这样做,既协助政府解决了展览会选址的问题,又使政府为举办展览会而把新普育堂修缮一新。数月后,中华第一次全国美术展览会又在上海新普育堂举行。在1931年的“一·二八”抗战期间,新普育堂还设置了临时残废医院救护伤兵。

1937年抗战爆发后,陆伯鸿遇刺身亡,导致新普育堂的经费极度困难,只能靠一个由教徒组成的慈善团体的募捐活动得以维持,宗教色彩也日益浓厚。抗战胜利后,新普育堂被人民政府改建为上海市儿童福利院,重新获得了新生。

来源:《文史月刊》